Илья Михайлович Франк

(23 (10) октября 1908 г. – 22 июня 1990 г.)

Фотография из архива А.К. Курятникова (ЛНФ ОИЯИ)

(Чтобы увеличить изображение, нажмите по нему левой кнопкой мыши)

23 октября по новому стилю (и 10 октября по старому) родился Илья Михайлович Франк. Выдающийся ученый, нобелевский лауреат, специалист по оптике ядерных взаимодействий и нейтронной физике, основатель и первый директор Лаборатории Нейтронной Физики ОИЯИ.

Научное наследие И.М. Франка огромно. Оно включает в себя более трех сотен научных и просветительских публикаций, а также организованные Ильей Михайловичем исследовательские коллективы, отлаженные и работающие реакторы и установки. Масштаб его личности отражает и объем его архивного наследия, с которым работают сотрудники Исторического архива ОИЯИ, с недавних пор поселившегося на втором этаже библиотеки им. Д.И. Блохинцева.

В этом тексте мы хотим напомнить основные вехи биографии Ильи Михайловича Франка и показать несколько документов из его архива.

Ранняя биография

Илья Михайлович Франк родился 23 октября 1908 г. в Петербурге, в научной и творческой семье. Его отец, Михаил Людвигович Франк, был математиком, дядя Семен Людвигович Франк – философом, впоследствии получившим мировую известность в эмиграции. Разница Ильи со старшим братом Глебом составляла 4 года (в будущем тот тоже станет крупным ученым, биофизиком).

После революции Елизавета Михайловна Франк (Грацианова), мать Глеба и Ильи, уехала с детьми из голодного Петрограда в Крым, куда вскоре приехал и отец. Крымский период жизни планировался коротким, однако затянулся на годы. Семья перемещалась между Ялтой, где учились дети, Алупкой, где в санатории им. А.А. Боброва работала мать, и Симферополем, где в недавно открытом Таврическом университете на математическом факультете преподавал отец. После окончания школы сыновья продолжают образование. Глеб заканчивает агрономический факультет Таврического университета, а в 1925 году уезжает в Москву, где поступает в аспирантуру МГУ на кафедру гистологии и эмбриологии. Илья тоже становится студентом физико-математического факультета МГУ (и однокурсником Дмитрия Ивановича Блохинцева) в 1926-ом году.

Михаил Людвигович с сыновьями Ильей (слева) и Глебом. Крым, Алупка около 1925 г. Фотография взята из книги-альбома "Илья Михайлович Франк. К 110-летию со дня рождения". ФИАН, ОИЯИ: ООО «Издательство «РМП», 2018. С. 39.

В МГУ происходит судьбоносное знакомство Ильи Михайловича Франка с Сергеем Ивановичем Вавиловым, который станет его научным руководителем, учителем и старшим коллегой. Вавилов принимает молодого студента в свой практикум по оптике, курирует его работу в лаборатории и поддерживает в первых исследованиях. После окончания университета С.И. Вавилов рекомендует своему ученику пройти практику в Государственном оптическом институте у А.Н. Теренина. После практики И.М. Франк остается работать в лаборатории. Он продолжает исследования на стыке оптики и изучения элементарных частиц, в 1935 году принесшие ему степень доктора наук за работу «Элементарные процессы при оптической диссоциации».

Сергей Иванович Вавилов продолжает поддерживать своего ученика: в 1934 году он приглашает его перейти под свое руководство в физический отдел Ленинградского Физико-Математического института АН СССР, вскорости реогранизованный в отдельный Физический институт.

Эльбрусские экспедиции

Работа в ФИАНе перенесла акцент в исследованиях И.М. Франка на ядерную физику, а также обеспечила включенность в научные коллективы, работающие с элементарными частицами. Возможности их изучения в те годы были ограниченными – первые советские ускорители еще не были построены, и ядерным физикам приходилось искать возможность встречи с частицами высоких энергий в естественной среде. Лучше всего их было исследовать там, где слой атмосферы, поглощающий космическое излучение, становится тоньше. Иными словами, в горах.

С 1934 года братья Франки, Глеб и Илья, вместе принимали участие в организации и проведении Эльбрусских комплексных научных экспедиций АН СССР и ВИЭМ (в котором тогда работал Глеб Михайлович). Г.М. Франк, занимавшийся биофизическими высокогорными экспериментами, был в руководстве экспедиции, И.М. Франк был ее ученым секретарем и руководил исследовательской группой, занимавшейся изучением космических лучей. Вместе с Н.А. Добротиным, П.А. Черенковым, Н.Л. Григоровым и В.В. Антоновым-Романовским он поднял на высоту 4000 метров модифицированную камеру Вильсона и фиксировал через нее пролет заряженных элементарных частиц. Методика работы была усовершенствована в 1935 году, когда к камере был добавлен соленоид (катушка с током) для создания магнитного поля. Также к камере периодически придвигался небольшой препарат радия, чтобы проверить ее чувствительность к потоку частиц и в «чистых» условиях, и в радиоактивных.

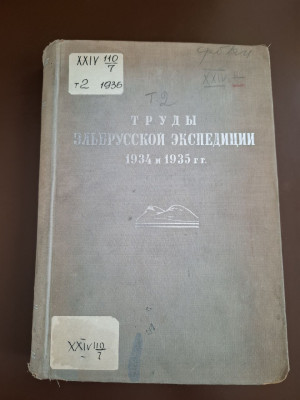

Результаты исследований были опубликованы в сборнике «Труды Эльбрусской экспедиции 1934 и 1935 гг.», вышедшем из печати в 1936-м году. Через год ряд участников экспедиции были репрессированы, что сказалось и на доступности сборника – его тираж был практически уничтожен. Тем не менее, часть экземпляров сохранилась и позволяет ознакомиться с двумя статьями о наблюдении космических лучей с помощью камеры Вильсона, в соавторах которых указан И.М. Франк (в сборнике есть ещё третья с его именем – о свечении ночного неба).

Сборник научных статей «Труды Эльбрусской экспедиции 1934 и 1935 гг.» в Российской Государственной Библиотеке им. В.И. Ленина. Обложка и фотография лагеря на станции «Приют девяти». Фотографии Е. Малой.

Сборник научных статей «Труды Эльбрусской экспедиции 1934 и 1935 гг.» в Российской Государственной Библиотеке им. В.И. Ленина. Обложка и фотография лагеря на станции «Приют девяти». Фотографии Е. Малой.

В фонде И.М. Франка, с которым работает Исторический архив ОИЯИ, находится интереснейший документ. Это письмо Илье Михайловичу от человека, явно работавшего с ним в Эльбрусской экспедиции. На четырех тетрадных страницах автор, не оставивший подписи, рассказывает Франку о промежуточных результатах обработки снимков из камеры Вильсона с горной станции «Приют девяти» (4200 м. над уровнем моря). Основная гипотеза архивистов после консультации с Александром Ильичом Франком, сыном Ильи Михайловича, – что письмо мог написать соавтор одной из статей сборника, Наум (Нат) Леонидович Григоров.

Письмо И.М. Франку о снимках треков, сделанных на Эльбрусе. Исторический архив ОИЯИ, Фонд Франка И.М., Оп. 4, Д. 9.

К письму прилагалось 4 снимка из камеры Вильсона – черно-белые квадратики со стороной 7-7.5 см, четко видимой окружностью камеры и треками заряженных частиц, пролетевших через нее 90 лет назад.

Фотография треков из камеры Вильсона. Исторический архив ОИЯИ, Фонд Франка И.М., Оп. 4, Д. 1; Д. 11.

Скорее всего, письмо отражает процесс подготовки одной из статей в «Трудах Эльбрусской экспедиции». В исследовании Франка и коллег упоминается радиоактивный источник – а в письме фигурируют «снимки с заразой» и «без заразы». Вероятнее всего, имеется в виду съемка работы детектора с препаратом радия и без.

Фрагмент письма: «…на Приюте без заразы сделано 6480 снимков. На них имеется 83 «космических» и 770 заразных трэков». Исторический архив ОИФИ, Фонд Франка И.М., Оп. 4, Д. 9.

Фрагмент письма: «…Это как раз и говорит о наличии "ливней" медленных частиц. Вряд ли это можно об'яснить флуктуацией эффективного времени камеры, т.к. в снимках с заразой этого превышения нет (ведь снимки с заразой делались на каждом мотке пленки). Сейчас я предпринимаю пересмотр этих ливней с тем, чтобы установить, сколько из них можно приписать вертикальным космическим.». Исторический архив ОИФИ, Фонд Франка И.М., Оп. 4, Д. 9.

По этому историческому документу можно восстановить процесс научной работы группы Франка как на Эльбрусе, в суровых полевых условиях, так и после возвращения к кабинетной работе – анализу, подсчету, интерпретации результатов. Сквозь пожелтевшую от времени бумагу и выцветающие чернила проступают реалии первых страниц ядерной физики, требовавшие работы в тяжелых условиях и труднодоступных средах. Подъем и работа с камерой Вильсона на леднике требовали от ученых хорошей физической подготовки, а альпинизм становился не только хобби, но и формой лабораторной работы. По воспоминаниям семьи, Илья Михайлович рассказывал, как они с П.А. Черенковым за один день поднялись на обе вершины Эльбруса.

Фрагмент письма: «…С заразой 1776 снимков, на которых 22 космических и 919 заразных. (Обратите внимание на то, что число космических на одно расширение и там и тут одинаковое!!) Распределение по группам таково… ». Исторический архив ОИФИ, Фонд Франка И.М., Оп. 4, Д. 9.

Письмо и снимки треков. Исторический архив ОИЯИ. Фонд Франка И.М., Оп. 4, Д.1; Д. 9; Д.11.

Работа в атомном проекте, Нобелевская премия и переход в ОИЯИ

В середине 1930-х годов Павел Алексеевич Черенков, аспирант Сергея Ивановича Вавилова, обнаружил слабое свечение, которые испускает жидкость под воздействием γ-лучей. Тогда С.И. Вавилов предложил И.М. Франку присоединиться к группе, уточняющей и интерпретирующей результаты П.А. Черенкова. Илья Михайлович поставил серию экспериментов, которые доказали ассиметричную направленность черенковского излучения и раскрыли другие его особенности. В 1937 году он вместе с Игорем Евгеньевичем Таммом в «Докладах Академии наук СССР» опубликовал статью, где предложил теоретическое объяснение эффекта Вавилова-Черенкова с опорой на принцип Гюйгенса (объясняющий распространение волн в среде). Открытия Франка и коллег позволили приблизиться к разгадке свечения, которая через двадцать лет принесла им Нобелевскую премию. Так, они доказали, что свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, возникает из-за ее движения со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде.

Параллельно с этим И.М. Франк вместе с Л.В. Грошевым занимался исследованием рождения парных частиц в различных газах, а в 1940 году к работе в ФИАНе подключилось преподавание – он стал профессором МГУ. В 1937 году Илья Михайлович женится на Элле Абрамовне Бейлихис, с которой его объединила любовь к горам.

Работу прервала война. ФИАН эвакуировали в Казань, необходимо было готовить лаборатории к перевозке имущества. И.М. Франк отвечал за запас радия, который нужно было из растворов перевести в твердую форму – его пришлось выпаривать на электроплитке во дворе института. Возможно, именно так Илья Михайлович получил лучевой ожог на руке.

Уже в Казани в 1941 году у Ильи Михайловича и Эллы Абрамовны родился сын Александр. Тяжелые условия эвакуации, голод и нагрузка дома и в институте становятся вызовом для научной работы, но И.М. Франк и в этих обстоятельствах продолжает публиковать статьи, в частности, об эффекте Доплера в преломляющей среде.

В 1943 году, после возвращения из эвакуации, Франк оказывается в числе тех, кого Игорь Васильевич Курчатов привлекает к атомному проекту. Илья Михайлович входит в Курчатовский семинар по атомной проблематике, а, затем, уже после окончания войны, возглавляет лабораторию атомного ядра в ФИАНе. В это же время он знакомится с Федором Львовичом Шапиро, пришедшим работать в молодую лабораторию (впоследствии именно их тандем создаст Лабораторию нейтронной физики ОИЯИ). Атомный проект частично меняет акценты в научных интересах Франка: он прицельно занимается физикой реакторов и работает над созданием первого в СССР и Европе уран-графитового реактора Ф-1. Позже Илья Михайлович вспоминал, что его работа в области нейтронной физики, которой он занимался ОИЯИ, началась именно с курчатовских исследований реакторов. В начале 1950-х годов Франк и его лаборатория в ФИАНе работают над проблемами термоядерного синтеза.

В 1958 году П.А. Черенкову, И.Е. Тамму и И.М. Франку была присуждена Нобелевская премия за объяснение эффекта Вавилова-Черенкова. Начались подготовки речей, поиски фраков, попытки оформить выезд для кого-то из членов семьи (удалось поехать с мужем только Марии Алексеевне Черенковой). Сохранились воспоминания Ильи Михайловича о церемонии награждения, ужине с принцессой Биргиттой и смешных казусах соблюдения регламентов нобелевской речи.

Обед в Стокгольмской ратуше после вручения Нобелевской премии. Илья Михайлович Франк беседует с принцессой Биргиттой. 10 декабря 1958 г. Фотография взята из книги-альбома "Илья Михайлович Франк. К 110-летию со дня рождения". ФИАН, ОИЯИ: ООО «Издательство «РМП», 2018. С. 136.

А за год до этого однокурсник Ильи Михайловича Франка по МГУ, Дмитрий Иванович Блохинцев, пригласил его возглавить Лабораторию нейтронной физики в новооткрытом ОИЯИ. Лабораторию планировалось организовать вокруг реактора, который тоже еще только предстояло построить.

Руководство ЛНФ. Мобильность большого ученого

Идея импульсного реактора на быстрых нейтронах (ИБР) пришла к Дмитрию Ивановичу Блохинцеву еще в Обнинске, где он запускал первую атомную станцию и руководил Физико-энергетическим институтом. Опыт Франка в физике реакторов и его исследования в физике частиц делали его идеальным кандидатом на должность директора Лаборатории нейтронной физики в Дубне. ЛНФ была организована в 1957 году, тогда же начались работы по постройке ИБРа. В 1958 году И.М. Франк приглашает в Дубну Ф.Л. Шапиро, специализировавшегося на тот момент на спектрометрии нейтронов, и через год назначает его заместителем директора. В 1960 году ИБР был запущен, открывая новую страницу и в истории исследований нейтронов, и в других разделах ядерной физики.

Работы по разработке реакторов тоже не останавливалась – первый ИБР завершил работу в августе 1968 года (последним экспериментом на нем был знаменитый опыт по наблюдению ультрахолодных нейтронов). В 1969 году был введен в эксплуатацию модернизированный ИБР-30, а в 1977 году был достроен и запущен ИБР-2. Все работы по модернизации ИБРа и постройке ИБР-2 велись под руководством Ильи Михайловича Франка и Федора Львовича Шапиро.

Илья Михайлович Франк на строительстве ИБР-2. Фотография из архива А.К. Курятникова (ЛНФ ОИЯИ)

Став директором ЛНФ ОИЯИ, Илья Михайлович продолжал руководить лабораторией атомного ядра в ФИАНе до ее перехода в состав Института ядерных исследований в 1971 году. Он постоянно курсировал между Дубной и Москвой, но не ограничивался только этими городами - его научная деятельность требовала куда более широкой географии. Будучи ученым мирового уровня, Франк участвовал в конференциях и семинарах по всему СССР и за рубежом.

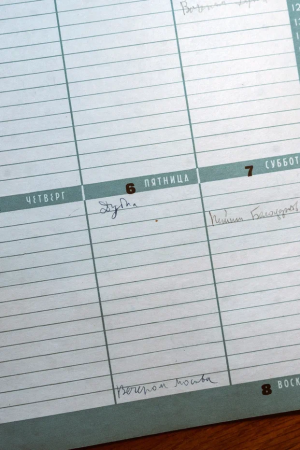

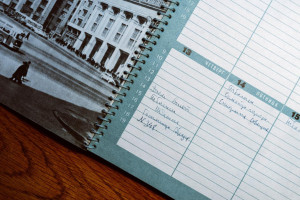

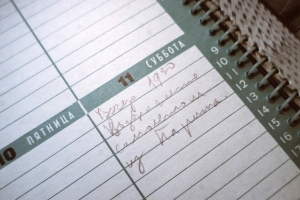

Следы этой мобильности есть и в архиве. Так, в фонде Франка есть два еженедельника, которые он вел в 1964-м и 1970-м годах. На их страницах узорным почерком Ильи Михайловича записаны места, где он должен побывать, и мероприятия, которые нужно посетить. Из них становится виден ритм перемещений ученого.

Еженедельник И.М. Франка за 1964 г., обложка. Исторический архив ОИЯИ, Фонд Франка И.М., Оп. 2, Д.3.

Еженедельник И.М. Франка за 1964 г., разворот недели с 24 по 29 февраля. Со вторника по пятницу каждый день написан «Дубна», внизу пятничной записи о работе ИБРа отмечено возвращение в Москву. Исторический архив ОИЯИ, Фонд Франка И.М., Оп. 2, Д.З.

Еженедельник И.М. Франка за 1964 г., запись на 13 февраля: «Днем вылет / Тбилиси / Тбилиси / Гостиница Абхазия / №348». Соседняя запись на 14 февраля: «Тбилиси / Осмотр города. / Открытое совещание». Исторический архив ОИЯИ, Фонд Франка И.М., Оп. 2, Д.3.

Еженедельник И.М. Франка за 1964 г., запись на 11 июля: «Вечер 1930/ Возвращение самолетом из Парижа». Исторический архив ОИЯИ, Фонд Франка И.М., Оп. 2, Д.3.

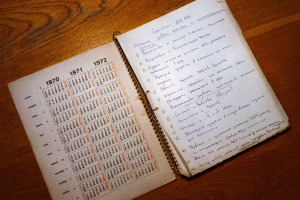

Еженедельник И.М. Франка за 1970 г., первый разворот. К пружине, соединяющей страницы, скобой прикреплены листы со списком работ, которые необходимо закончить. Листы озаглавлены: «Составлено 22/VI 1970 / Начатые работы которые не кончены (не полный список)». Дальше перечень статей, обзоров и предисловий к сборникам, которые Илья Михайлович должен был дописать. Исторический архив ОИЯИ, Фонд Франка И.М., Оп. 3, Д.3.

Еженедельник И.М. Франка за 1970 г., запись за 14 апреля: «Открытое совещание по тематике работ на ИБР. Вечером вручение медали «За доблестный труд» сотрудникам ЛНФ». Исторический архив ОИЯИ, Фонд Франка И.М., Оп. 3, Д.3.

Илья Михайлович Франк ушел из жизни 22 июня 1990-го года, оставив после себя огромное количество работ по как минимум трём научным направлениям, несколько работающих лабораторий и физических установок. Трек его жизни не может быть отражен в этом тексте во всей полноте. Тем не менее, мы постарались его прочертить и отметить места, в которых происходили встречи – людей, частиц и документов.

Приглашаем всех к сотрудничеству с Историческим архивом ОИЯИ и зовем на тематическую книжную выставку об Илье Михайловиче Франке в Библиотеке им. Д.И. Блохинцева.

Текст: Елена Малая, руководитель Исторического архива ОИЯИ

Вычитка и редактура: Мария Чернова, Екатерина Старкова, Исторический архив ОИЯИ

Фотографии: Дарья Конова; фотоархив А.К. Курятникова (ЛНФ ОИЯИ)

Книга-альбом: "Илья Михайлович Франк. К 110-летию со дня рождения". ФИАН, ОИЯИ: ООО «Издательство «РМП», 2018.